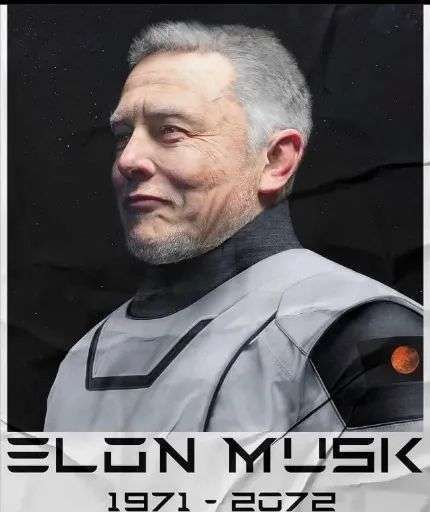

在科技与商业的十字路口,埃隆·马斯克如同一颗高速运转的恒星,以近乎偏执的创新力持续改写人类文明的轨迹。这位出生于南非的企业家,用特斯拉重构了全球汽车产业,用SpaceX撕开了太空商业化的裂缝,更以Neuralink和Boring Company挑战着神经科学与城市交通的认知边界。

马斯克的肖像首先由冒险精神勾勒。当传统车企还在为电动车续航焦虑时,他赌上全部身家押注锂离子电池技术;当各国航天机构受困于成本桎梏时,他坚持火箭回收的疯狂构想。这种“物理第一性原理”的思考方式,让他屡次在看似不可能的领域实现突破。

偏执的完美主义为这幅肖像填色。从特斯拉车门缝隙必须小于1毫米的苛刻标准,到星舰原型机连续爆炸仍不放弃迭代,马斯克对细节的苛求常令团队崩溃。但正是这种“接受失败却不接受放弃”的执念,推动着SpaceX在2023年实现猎鹰火箭第200次回收。

争议的阴影同样构成肖像的暗部。他在推特上挑衅SEC的莽撞,对自动驾驶技术过于乐观的承诺,以及高强度工作文化引发的劳工争议,暴露出天才与暴君并存的双重性。就像他钟爱的科幻小说《银河系漫游指南》中的角色,马斯克始终在创造奇迹与制造混乱之间走钢丝。

这幅未完成的肖像最终指向人类集体潜意识中的科技救世主情结。当马斯克谈论火星殖民时,他贩卖的不仅是技术方案,更是对地球文明困境的浪漫突围。或许正如传记作家阿什利·万斯所言:“他像来自未来的人,却被迫在当下工作”——这正是马斯克肖像最耐人寻味的底色。