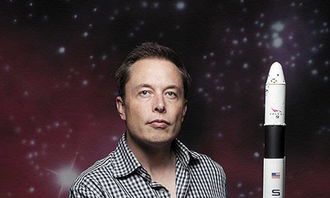

在科技巨头埃隆·马斯克的宏大愿景中,星际飞船(Starship)被视为人类成为“多行星物种”的关键载体。这款由SpaceX研发的超重型运载工具,从设计理念到技术突破,始终是航天领域的热门话题。那么,它究竟表现如何?我们不妨从技术、挑战与潜在影响三个维度展开分析。

从技术层面看,星际飞船最引人注目的特点莫过于其“完全可重复使用”的设计。高达120米的箭体组合(飞船+超重型助推器)采用不锈钢材质,兼顾强度与成本控制。猛禽发动机的全流量分级燃烧技术,实现了比传统发动机更高的燃烧效率。而马斯克宣称的“单次运送100人至火星”的运力目标,若实现将彻底改写太空运输的经济模型。

然而,发展过程并非一帆风顺。截至2023年,星际飞船已进行多次试飞,但数次爆炸暴露出热防护系统、姿态控制等关键技术难题。2023年4月的首次轨道级试飞中,尽管成功脱离发射台,却在升空4分钟后因多台发动机失效而自毁。这些挫折虽符合航天器迭代规律,但也反映出从理论到实践的巨大鸿沟。

星际飞船的潜在影响远超技术本身。若成功部署,近地轨道发射成本或降至每公斤100美元以下,这将激活太空旅游、轨道工厂等新产业。更长远看,其火星殖民蓝图涉及生命维持、地外建筑等跨学科协作,可能催生新一轮科技革命。但批评者指出,巨额投入(单次试射耗资约1亿美元)与地球紧迫问题间的资源分配矛盾不容忽视。

站在人类航天史的视角,星际飞船代表着一场高风险的豪赌。它既可能是开启星际文明的钥匙,也可能成为技术乌托邦的注脚。未来数年,随着FAA审批进展与关键技术突破,这个“不锈钢巨人”或将给出更清晰的答案。