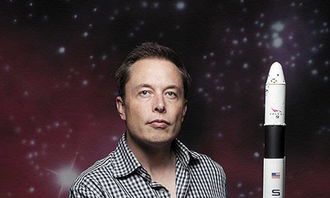

近年来,埃隆·马斯克旗下的神经科技公司Neuralink频频成为全球焦点。其宣称的“每年为2万人植入脑机接口芯片”计划引发了广泛讨论。这一目标究竟是前沿科技的里程碑,还是过于激进的商业噱头?让我们从技术、伦理和现实可行性三个维度展开分析。

从技术层面看,Neuralink确实在2023年获得FDA批准启动人体临床试验。公开资料显示,其芯片植入手术需通过精密机器人完成,旨在帮助瘫痪患者用思维控制外部设备。但当前试验规模仅限少数患者,要实现年植入2万例的目标,需突破手术标准化、设备量产和安全性验证等关键瓶颈。业内专家指出,该时间表可能过于乐观。

伦理争议始终伴随这项技术。反对者质疑大规模芯片植入可能涉及隐私泄露(脑电波数据被商业化)、人体实验风险(现有案例出现实验动物死亡事件),以及社会公平问题(是否演变为“富人特权医疗”)。马斯克虽承诺将优先服务于残障群体,但公司商业属性与医疗公益的边界仍模糊。

现实推进中,Neuralink面临多重挑战。美国FDA要求其补充更多安全数据,现有手术需要开颅仍具侵入性,且每例成本高达数十万美元。即便按最乐观估计,要实现2万/年的目标至少需5-8年。值得注意的是,竞争对手如Synchron等采用血管植入的温和方案已率先开展临床试验,技术路线竞争或将重塑行业格局。

这场科技豪赌背后,折射出脑机接口领域共同困境:技术突破需要大规模人体实验,但伦理审查与商业回报难以平衡。公众在期待医疗奇迹的同时,更需保持理性认知——任何颠覆性医疗技术从实验室到普及,必然经历漫长验证过程。对于马斯克的宣言,我们或许该记住:科技预言与商业宣传之间,始终存在一道需要事实检验的鸿沟。